"Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles"

"Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles"

C. BAUDELAIRE

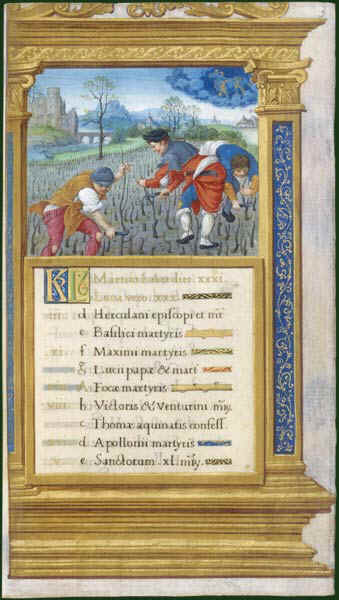

Le Moyen Age

La fin de l'Empire romain, marquée par les multiples invasions, n'est certainement pas très favorable à la culture de la vigne dans les grands domaines. Grégoire de Tours relate qu'en 500 les vignes ont été abîmées lors du siège d'Avignon.

Grâce à la religion chrétienne solidement implantée, la culture de la vigne va se poursuivre, d'abord pour fournir le vin indispensable lors de la communion (qui se fera sous les deux espèces jusqu'au XIIIe siècle) et ensuite pour alimenter les tables des évêques et celles des monastères. Ces derniers jouent le rôle de relais et d'hostelleries et doivent fournir du vin à leurs convives, tout comme les évêques qui sont souvent devenus les personnes

qui reçoivent à leur table tous les voyageurs de rang élevé à qui il serait fort mal venu d'offrir du vin de mauvaise qualité. De cette époque date le "vin d'honneur". Ces réceptions ne sont du reste pas toujours désintéressées car les hôtes, étant souvent reconnaissants de la qualité de l'accueil qui leur a été réservé, viennent, par leurs dons, augmenter le patrimoine de l'église.

Ce patrimoine sera curieusement élargi à l'approche de l'an 1000. par les dons des cultivateurs voulant sauver leur âme devant la grande peur de la fin du monde.

Dès la fin de l'empire romain, la vigne prend toute sa valeur symbolique liée à la résurrection et nous la trouvons représentée sous forme d'arbre de vie aussi bien sur les sarcophages que sur les mosaïques, en particulier en Tunisie (El Jem, le Bardo à. Tunis, Enfida).

En dehors du vin d'église, on peut penser qu'entre le VIe et le IXe siècle, la culture de la vigne a été peu prospère. A l'époque carolingienne le vignoble est répandu partout mais sa surface est limitée

puisque estimée entre 20 et 30 000 ha. Cette réduction est due à la conjugaison de techniques agricoles faibles, d'une population réduite et du mauvais état des routes.

L'amphore et le bouchon de liège sont abandonnés au profit du tonneau, du bois et de l'étoupe. Ceci est fondamental et joue pendant plus de 1000 ans sur la qualité du vin: le vin fermenté et conservé en barrique, est tiré directement de celle-ci pour la consommation, dans des pichets les plus divers et n'a plus aucune chance de vieillir. Bien rares sont les vins qui tiendront l'année, surtout qu'ils sont faibles en alcool.

Les choses évoluent du Xe au Xllle siècle. La population de la France passe de 5 à 15 millions d'habitants entre 1086

et 1300; on procède au défrichement total des terres cultivables et c'est la plus belle époque de l'agriculture française. Le paysan moyen du XIIIe siècle mange de la viande et boit du vin, considéré toujours comme un aliment. Les vins les plus réputés proviennent du Nord de la France, sont blancs et toujours de l'année.

La région d'Auxerre produit un vin tellement clair qu'il permet au Comte de Guines de faire une farce en 1178, lors d'une réception de l'archevêque de Reims, en servant ce vin sans couleur à ses invités qui lui réclamaient de l'eau.

A cette époque, débute la grande activité vinicole des ordres médiévaux (cisterciens et chartreux) et l'origine du Clos Vougeot mérite d'être contée. Au début du X,le siècle les moines de Liteaux cherchent à se créer un vignoble pour se procurer leur vin. Mais les meilleures places de la Côte

de Bourgogne sont déjà prises et ils trouvent un terrain délaissé par les vignerons, presque plat, aux abords du village de Gilly. Ils en obtiennent la concession et se mettent au travail. C'est cet acharnement et la qualité de leur labeur, plus que les qualités naturelles du sol, qui ont valu au Clos Vougeot sa réputation légendaire qui ne le quittera plus.

Dans cette période est mis en oeuvre le contrat de "complant", le propriétaire donne gratuitement une terre pendant 5 ans pour la mettre en culture, et au bout de 5 ans, soit elle est partagée par moitié, soit le vigneron la conserve entièrement et verse au propriétaire une redevance du cinquième de la récolte.

Les vignobles restent de petites dimensions, très disséminés: chaque région fait son vin et le boit, en dehors de quelques crus, bien placés au bord d'une voie navigable, qui ont une certaine renommée et qui s'exportent: Orléans, Argenteuil, Laon, Auxerre, Saint-Pourçain et Beaune sont les crus côtés de l'époque.

Alphonse Daudet, dans "La mule du pape", fait revivre cette période : "Alors le bon pape Boniface faisait déboucher un flacon de vin de sa vigne, ce beau vin couleur de rubis qui s'est appelé depuis le

Châteauneuf-du-Pape". En réalité les papes d'Avignon préféraient alors de beaucoup le vin de Beaune (Bourgogne d'alors) et ce fut même une des raisons évoquées pour ne pas retourner à Rome où il était plus difficile de se le procurer. Il faut dire qu'à l'époque l'ensemble des vignobles de Chateauneuf-Calcernier ne dépassait pas 25 arpents soit 8 ha.

Châteauneuf-du-Pape, dont la renommée a grandi comme la surface, couvre aujourd'hui plus de 3000 ha.

La "banalité", droit de pressurage, reste souvent avantageux pour le vigneron et qui n'a pas été aboli à la Révolution.

Jusqu'en septembre 1759, époque où il fut supprimé, seigneurs et bourgeois jouissaient du privilège de vendre "à huis coupé et pot renversé" c'est-à-dire qu'ils pouvaient vendre chez eux l'excédent de leur récolte sans que le client ne puisse pénétrer dans la demeure ni consommer sur place. Pour cela la porte était coupée .en deux par le milieu, le bas restant fermé et le haut ouvert : le vendeur vidait son pot dans celui de l'acheteur d'où l'expression.

A titre anecdotique, au XVIe siècle, les vignerons de l'Auxerrois, protestèrent contre la décision d'allonger la durée du travail dans les vignes prise par les ecclésiastiques et la noblesse. Pour ne pas être sanctionnés par les seigneurs pour avoir refusé d'obéir, ils quittèrent en même temps et tous ensemble leur travail afin d'aller cultiver leurs propres vignes en faisant tinter des cailloux contre leurs "mares" (pioches)

de là est né le mot tintamarre.

Pour en finir avec le Moyen Âge, n'oublions pas que le vin était toujours le médicament universel, en soi ou comme support d'autres substances.

De même que l'évêque et les chanoines élevaient leur vin, c'était l'honneur et la réputation du seigneur local de cultiver sa vigne et de faire du bon vin. Jusqu'à la Révolution, la différence sera nette entre le vin des seigneurs et le vin des paysans, le premier marqué par la qualité et le second par la quantité. Et puis le seigneur à quelques droits qui lui facilitent la tâche. Tout d'abord c'est lui qui proclame le ban des vendanges et qui peut ainsi faire procéder à sa propre vendange quelques jours avant, quand tout le monde est disponible et le temps beau. Il dispose aussi du droit de "banvin" qui lui permet d'interdire la vente du vin, en dehors du sien, pendant certaines périodes de l'année, ce qui lui permet de le vendre au bon moment ou à meilleur prix. C'est souvent lui qui possède le pressoir, qui représente un gros investissement et un entretien non négligeable. Aussi perçoit-il

Né en 1539 Olivier de Serres a marqué son siècle par ses qualités agronomiques, oenologiques et littéraires. Son

"théâtre d'agriculture et mesnages des champs" a été lu à Henri IV à la veillée et il a certainement contribué par ses écrits et ses productions à l'amélioration des vins.

Le vin blanc du Moyen Âge évolue progressivement vers le clairet, obtenu par cuvaison entre 1 et 4 jours. Il est ainsi un peu plus rouge que le rosé et cette pratique de vinification se poursuit jusqu'à la fin du XVIIe siècle où le vin deviendra de plus en plus épais et noir (le "teinturier"), sauf dans la région de Tavel (Gard) qui a conservé jusqu'à nos jours la tradition et la spécialité du vin rosé.

Le vin gris est le plus clair des clairets et on en a gardé le souvenir avec l'expression "être gris" avant celle d'être "noir".